- 記事

- 気持ちから探す

- 前向きになりたいとき

- 決勝T進出記念! 「11」の数字とキーワードでみる日本サッカーの歴史

決勝T進出記念! 「11」の数字とキーワードでみる日本サッカーの歴史

2018年6月29日、サッカー男子日本代表は「2018 FIFAワールドカップ ロシア」の1次リーグを突破! 日本代表の快挙を記念して、ヒストリストも日本サッカーの歴史をプレイバック!

数字とキーワードに注目し、『2018▶2019 エピソードで読む世界の国243』(山川出版社、2018年)から特別に記事を公開(一部編集)します。

日本サッカーの黎明期

日本にサッカーを最初に紹介したのは、1873 年(明治6)に軍事指導のために来日したイギリス海軍の教官団というのが定説になっており、海軍兵学寮(のちの海軍兵学校)の生徒に余暇として教えたのが始まりとされている。イングランドで統一ルールが確立されてから約10年後、野球の伝来(1872年)とほぼ同時期のことである。

日本にサッカーを最初に紹介したのは、1873 年(明治6)に軍事指導のために来日したイギリス海軍の教官団というのが定説になっており、海軍兵学寮(のちの海軍兵学校)の生徒に余暇として教えたのが始まりとされている。イングランドで統一ルールが確立されてから約10年後、野球の伝来(1872年)とほぼ同時期のことである。

その後、当時の教員養成校である師範学校の教科やクラブ活動に導入されたことが素地となって、卒業生が赴任先でサッカーを紹介したことで普及が進んだ。日本を代表する形で出場したチームが初めて戦った国際試合は、1917年に東京で開催された第3回極東選手権競技大会である。出場したのは東京高等師範学校で、15〜16歳の現役生と卒業生の混成チームだった。中華民国に0-5、フィリピンに2-15と大敗したものの、東京・芝浦の会場では 3万人もの人々が試合を見守ったという。この翌年に、全国高等学校サッカー選手権大会の前身である「日本フートボール大会」など、関西、関東、東海で、ほぼ同時にサッカー大会が始まったこととあわせ、すでにこの時期、学生を中心にサッカーが日本各地に広がりを見せていたことがうかがえる。

その後、当時の教員養成校である師範学校の教科やクラブ活動に導入されたことが素地となって、卒業生が赴任先でサッカーを紹介したことで普及が進んだ。日本を代表する形で出場したチームが初めて戦った国際試合は、1917年に東京で開催された第3回極東選手権競技大会である。出場したのは東京高等師範学校で、15〜16歳の現役生と卒業生の混成チームだった。中華民国に0-5、フィリピンに2-15と大敗したものの、東京・芝浦の会場では 3万人もの人々が試合を見守ったという。この翌年に、全国高等学校サッカー選手権大会の前身である「日本フートボール大会」など、関西、関東、東海で、ほぼ同時にサッカー大会が始まったこととあわせ、すでにこの時期、学生を中心にサッカーが日本各地に広がりを見せていたことがうかがえる。

協会設立と国際試合初勝利

1921年(大正10)、国内でのサッカーの普及を背景に、イギリス大使館の助言と助力を得て、日本サッカー協会(JFA)の前身、「大日本蹴球協会」が設立。同年には、現在の天皇杯全日本サッカー選手権大会の第1回大会となる「ア式蹴 球全国優勝競技会」も開催された。すでにこの頃には、現在と同じ選抜形式の代表チームが編成されており、初の国際Aマッチは、1923年の第6回極東選手権、対中華民国だった(1-5で敗戦)。その後日本は、1927年の第8回大会では、Aマッチ初勝利(フィリピン戦、2-1)をあげ、1930年の第9回大会で、念願の国際大会初優勝を成し遂げた(中華民国との両国優勝)。

この時期の日本サッカー成長を語る上で欠かせない人物がいる。イギリス領ビルマからの留学生、チョウ・ディンである。彼は偶然の出会いから、早稲田高等学院サッカー部の指導を行い、同校を全国大会2連覇の強豪に育て上げた人物である。この偉業によって各地から指導依頼が舞い込み、彼は全国を巡回して基本技術、戦術、理論を伝授して回り、指導書の執筆まで行っている。チョウ・ ディンが教えたのは、スコットランド人から学んだ〝ショート・パスサッカー〟で、これは現在も日本人が好むスタイルである。

この時期の日本サッカー成長を語る上で欠かせない人物がいる。イギリス領ビルマからの留学生、チョウ・ディンである。彼は偶然の出会いから、早稲田高等学院サッカー部の指導を行い、同校を全国大会2連覇の強豪に育て上げた人物である。この偉業によって各地から指導依頼が舞い込み、彼は全国を巡回して基本技術、戦術、理論を伝授して回り、指導書の執筆まで行っている。チョウ・ ディンが教えたのは、スコットランド人から学んだ〝ショート・パスサッカー〟で、これは現在も日本人が好むスタイルである。

世界への挑戦と銅メダル

1929 年(昭和4)、大日本蹴球協会はFIFAへの加盟を認められ、本格的に世界を目指し始めた。最初に機会が訪れたのは1936年のベルリンオリンピックであっ た。日本は優勝候補のスウェーデンを3-2で逆転勝利を飾るという世紀の番狂わせを演じた。この勝利は〝ベル リンの奇跡〟として今も語り草となっている。

1929 年(昭和4)、大日本蹴球協会はFIFAへの加盟を認められ、本格的に世界を目指し始めた。最初に機会が訪れたのは1936年のベルリンオリンピックであっ た。日本は優勝候補のスウェーデンを3-2で逆転勝利を飾るという世紀の番狂わせを演じた。この勝利は〝ベル リンの奇跡〟として今も語り草となっている。

日本は 1950 年、第二次世界大戦時にFIFAから受けた資格停止処分が解け、再び世界を目指すこととなったが、不意に世界大会への出場権を得る。1964年のオリンピック開催地が東京に決定し、地域予選が免除されることになったのである。

日本は 1950 年、第二次世界大戦時にFIFAから受けた資格停止処分が解け、再び世界を目指すこととなったが、不意に世界大会への出場権を得る。1964年のオリンピック開催地が東京に決定し、地域予選が免除されることになったのである。

不意に訪れたチャンスだったが、 当時の実力では惨敗は必至。そこ で日本蹴球協会(1947 年改称)は、 初の外国人指導者招聘を決断。20 歳以下の西ドイツ代表監督を務めた経験を持つデットマール・クラマーに白羽の矢を立てた。 クラマーの指導は基本技術の反復から始まった。しかし弱小国と はいえ、選手は実業団や大学から 選抜されたエリートぞろいで、当然、不満も出た。しかしクラマーは、代表選手の誰よりもハイレベルな手本を示すことで彼らに力不足を自覚させ、また時には武芸の心得である「残心(動作を終えても緊張を持続する)」という概念を用いて心構えを説くなど、日本人の心の機微も突きながら、選手たちを納得させていった。

そして迎えた東京オリンピックでは、強豪アルゼンチンを相手に 番狂わせを演じて世界を驚かせた だけでなく、ベスト 8 という過去 最高の成績で大会を終えた。クラマーは技術や戦術だけでは なく、最先端のコーチング理論や 組織論をももたらした。それらは 日本サッカー近代化の基盤そのも のとなり、彼は後に〝日本サッカーの父〟と呼ばれるようになる。

またクラマーは、数々の提言も 残している。そのうち彼の帰国翌年(1965年)に実現したのが、初の全国リーグ「日本サッカーリーグ(JSL)」の創設である。 効果はてきめんだった。社会人(実業団)チームと大学チームとで 拮抗状態にあった勢力図が、社会 人優位に変わり始めたのである。これは日本リーグでの厳しい戦い によって、社会人チームがレベル アップしたことの証明でもあった。 こうした地殻変動が起こる中で、日本サッカー界が打ち立てた金字塔が、メキシコオリンピック(1968年)での銅メダル獲得だった。

〝冬の時代〟からプロ化へ

この快挙によって日本リーグは活況を呈し、日本の得点源となった釜本邦茂、杉山隆一のもとにはヨーロッパや南米のクラブからのオファーも舞い込んだ。日本サッカー界の未来は順風満帆に見えた。しかしメキシコ五輪を最後に、ワールドカップはおろか、五輪でもアジアの壁を突破できず、日本は1996年(平成8)のアトランタオリンピックまで28年間にわたって世界の舞台から遠ざかる。

この快挙によって日本リーグは活況を呈し、日本の得点源となった釜本邦茂、杉山隆一のもとにはヨーロッパや南米のクラブからのオファーも舞い込んだ。日本サッカー界の未来は順風満帆に見えた。しかしメキシコ五輪を最後に、ワールドカップはおろか、五輪でもアジアの壁を突破できず、日本は1996年(平成8)のアトランタオリンピックまで28年間にわたって世界の舞台から遠ざかる。

一方で、世界を身近に感じる話題もあった。1977年、奥寺康彦 (古河電工)が、ヨーロッパ三大リーグの一つ、ブンデスリーガ(西ドイツ)の名門「1. FCケルン」に移籍したことである。奥寺は西ドイツで10シーズンプレーし、うち9シーズンはレギュラー選手として活躍。現地では〝東洋のコンピュータ〟の異名をとった。

一方で、世界を身近に感じる話題もあった。1977年、奥寺康彦 (古河電工)が、ヨーロッパ三大リーグの一つ、ブンデスリーガ(西ドイツ)の名門「1. FCケルン」に移籍したことである。奥寺は西ドイツで10シーズンプレーし、うち9シーズンはレギュラー選手として活躍。現地では〝東洋のコンピュータ〟の異名をとった。

1986年、奥寺は古巣に戻って現 役生活を終えるために帰国するが、これが日本サッカーのプロ化を促す大きな転換点となる。日本サッカー協会(1947年改称)が奥寺の日本復帰に合わせて、アマチュアを前提とした規約を改定し「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」というカテゴリーを新設。従来禁止していたプロ契約の容認に踏み切ったのである。また同じ年に行われたメキシコワールドカップアジア最終予選で、韓国に連敗を喫し、あと一歩のと ころで本大会出場を逃したこともプロ化への機運を醸成した。韓国では1983年から国内リーグのプロ化が進められていた。

ワールドカップへの挑戦

そして1993年(平成5)に、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)が発足。草創期にはブラジルのジーコ(鹿島)、ドイツのリトバルスキー(市原)など多くの世界的スター選手がプレー。彼らビッグネームは、観客動員だけでなく、クラブや選手のレベルアップ、プロフェッショナリズムの定着など、日本サッカーの近代化に大きな足跡を残した。Jリーグ発足の半年後、わずか1点の差でワールドカップ本大会(1994年アメリカ大会)を逃す予選敗退劇「ドーハの悲劇」が起こり、関係者は一様にJリーグへの影響を懸念した。しかし関心はむしろ高まり、これが1998年のワールドカップ本大会初出場へとつながっていった(Jリーグの1試合平均入場者数、1993年17,976→1994年19,598人。 J. League Data Siteより)

そして1993年(平成5)に、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)が発足。草創期にはブラジルのジーコ(鹿島)、ドイツのリトバルスキー(市原)など多くの世界的スター選手がプレー。彼らビッグネームは、観客動員だけでなく、クラブや選手のレベルアップ、プロフェッショナリズムの定着など、日本サッカーの近代化に大きな足跡を残した。Jリーグ発足の半年後、わずか1点の差でワールドカップ本大会(1994年アメリカ大会)を逃す予選敗退劇「ドーハの悲劇」が起こり、関係者は一様にJリーグへの影響を懸念した。しかし関心はむしろ高まり、これが1998年のワールドカップ本大会初出場へとつながっていった(Jリーグの1試合平均入場者数、1993年17,976→1994年19,598人。 J. League Data Siteより)

さらに2002年には、韓国と共同でワールドカップ本大会のホストを務め、4回目の出場となった2010年南アフリカ大会では、中立地開催で初めてとなるベスト16入りを果たす。この間、選手の海外移籍も珍しいことではなくなり、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) や、インテルナツィオナーレ・ミラノ(=インテル、イタリア)など、世界的ビッグクラブと契約する選手も輩出した。

さらに2002年には、韓国と共同でワールドカップ本大会のホストを務め、4回目の出場となった2010年南アフリカ大会では、中立地開催で初めてとなるベスト16入りを果たす。この間、選手の海外移籍も珍しいことではなくなり、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) や、インテルナツィオナーレ・ミラノ(=インテル、イタリア)など、世界的ビッグクラブと契約する選手も輩出した。

日本代表が初めてワールドカップのピッチに立った日から 20年。ロシア大会は6回目のワールドカップ本大会への挑戦となる。第1戦は2018年6月19日のコロンビア戦。日本にとって通算18戦目となる〝世界標準〟との真剣勝負に見事勝利した。

日本代表が初めてワールドカップのピッチに立った日から 20年。ロシア大会は6回目のワールドカップ本大会への挑戦となる。第1戦は2018年6月19日のコロンビア戦。日本にとって通算18戦目となる〝世界標準〟との真剣勝負に見事勝利した。

続く2戦目のセネガル戦を引き分け、3戦目のポーランド戦に敗れたものの、勝ち点4で1次リーグを突破した。決勝トーナメント初戦のベルギー戦は7月3日の午前3時キックオフ! 日本サッカー史上初のベスト8進出に挑戦する。

ロシアワールドカップで優勝したら?

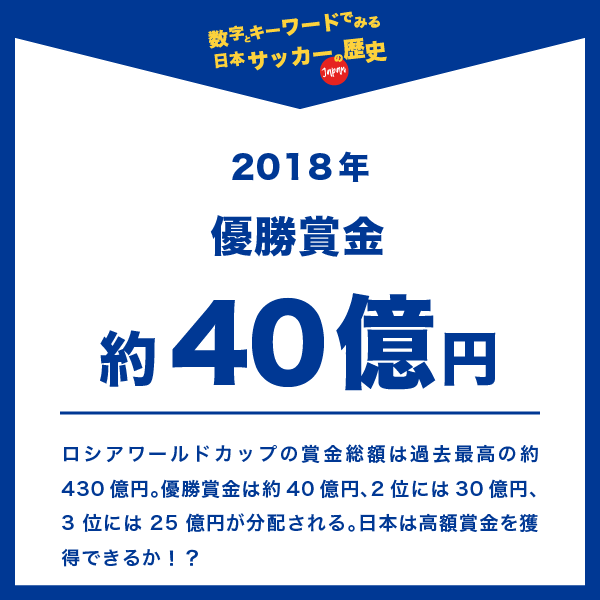

ワールドカップでは成績に応じ た賞金も用意されている。 2018年大会の賞金総額は過去最高の4億ドル(約430億円)で、優勝チームには3800万ドル(約40億円)、2位は2800万ドル(約30億円)、3位は2400万ドル(約25億円)が分配される。それ以外のチームにも成績に応じて賞金が出、1次リーグ敗退チームでも800万ドル(約8.5億円)、さらに全出場チームに別途150万ドル(約1.6億円)が準備金として支給される。

ワールドカップでは成績に応じ た賞金も用意されている。 2018年大会の賞金総額は過去最高の4億ドル(約430億円)で、優勝チームには3800万ドル(約40億円)、2位は2800万ドル(約30億円)、3位は2400万ドル(約25億円)が分配される。それ以外のチームにも成績に応じて賞金が出、1次リーグ敗退チームでも800万ドル(約8.5億円)、さらに全出場チームに別途150万ドル(約1.6億円)が準備金として支給される。

また賞金とは別に、出場選手の所属クラブへの出場分配金(クラブ・ベネフィット・プログラム)や、所属選手が負傷した場合のクラブ への補償金(クラブ・プロテクション・プログラム)も拠出される。なお、これらの総額は賞金総額と同じ約4億ドルである。

果たして、日本代表はいくらの賞金を持ち帰るのか!?

この記事が気に入ったらいいね!しよう